写字楼办公空间变动如何影响员工适应与归属感

更新日期:

在现代商业环境中,办公空间的变动已成为企业优化资源或适应发展的常见举措。然而,这种变化往往对员工的适应能力和归属感产生深远影响。当团队从熟悉的场所迁移至新环境时,心理层面的波动可能比物理层面的调整更值得关注。以武汉浦发银行大厦为例,许多入驻企业发现,员工在搬迁初期普遍表现出一定程度的焦虑和效率波动。

办公空间的改变首先打破的是员工长期建立的环境依赖。原有的工位布局、公共区域设置甚至采光条件都可能成为日常工作习惯的一部分。当这些元素突然消失,部分员工会经历类似“文化冲击”的适应期。研究表明,这种不适感通常持续2至4周,期间团队协作效率和个体专注度可能下降15%至20%。管理者需要提前规划过渡方案,例如通过虚拟现实技术预览新办公室,或保留部分旧空间的标志性设计元素。

归属感的削弱是另一个潜在风险。员工对办公场所的情感联结往往超出实用价值范畴,它承载着团队记忆和个人职业历程。当物理载体变更时,这种无形纽带可能出现断裂。某咨询公司的调研显示,在未做好文化衔接的搬迁案例中,员工离职率在后续半年内平均上升8个百分点。因此,企业应当将空间变动视为文化延续的契机,而非单纯的地理位置调整。

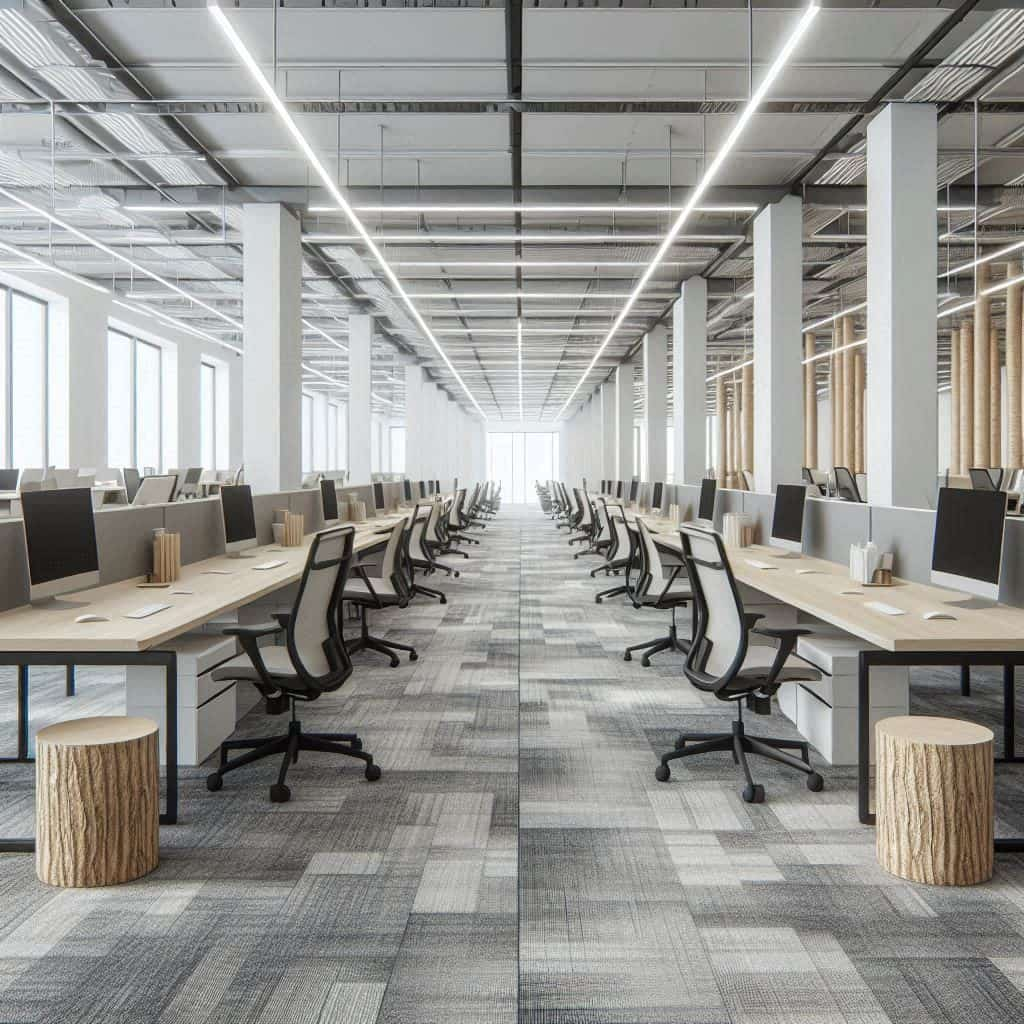

智能化的空间设计能显著缓解适应障碍。现代办公楼越来越注重模块化布局和灵活工位系统,允许员工根据任务需求自主选择工作区域。这种设计不仅提升空间利用率,更赋予使用者控制感,从而降低环境突变带来的压力。声学优化、绿植墙等细节处理也被证实能加速新环境的认同感形成,使员工在3周内达到原有工作效率水平。

沟通策略在过渡期扮演关键角色。相比突然宣布搬迁决定,分阶段的信息披露更能维护团队稳定性。最佳实践包括:提前三个月启动说明会,组织员工代表参与新址规划,搬迁后设置定期反馈机制。某科技公司通过“空间适应小组”的设立,使90%的员工在两周内完成心理调适,远快于行业平均周期。

从长远看,成功的空间迁移应当实现硬件升级与文化传承的双重目标。企业可以考虑将原有办公室的纪念物融入新空间,或通过数字化手段保存重要场景记忆。当员工发现企业珍视他们的情感需求时,新环境反而可能成为增强凝聚力的催化剂。跟踪数据显示,妥善处理的搬迁案例能使团队创新效率在6个月后提升12%以上。

最终,办公空间变动的成败标准不仅在于成本节约或形象提升,更在于人才保留率和组织健康度。那些将员工心理适应纳入战略考量的企业,往往能在变革中获得意想不到的团队活力。这提醒决策者:建筑只是容器,人才是空间真正的灵魂。